11月21日-23日,国际视网膜高峰论坛百人会(IRS100)·2025在湖南长沙隆重举行

11月21日至23日,由爱尔眼科医院集团、湖南爱眼公益基金会联合主办,爱尔眼科长沙医学中心协办的国际视网膜高峰论坛百人会(IRS100)·2025(以下简称IRS100·2025)在湖南长沙隆重举行。

本次大会以“聚焦临床・融合创新・共筑光明”为主题,设立了视网膜创新转化与投资论坛、主旨演讲和“眼底外科”“眼底内科”“基础研究”“未来眼科”四大平行论坛,内容涵盖基因治疗、人工智能、手术机器人、干细胞研究等诸多前沿方向,展现了视网膜医学的最新进展与未来趋势。

国际视网膜高峰论坛(IRS)自创办以来,已走过22年不平凡历程,现已逐步发展成为全球视网膜领域交流成果、凝聚共识的重要平台。

今年,IRS100·2025更是展现其“长年积淀+创新升级”的高规格、高水平——中国科学院院士、发展中国家科学院院士杨雄里,中国科学院院士杨正林,中国工程院院士范先群,香港中文大学眼科与视觉科学教授彭智培,美国伊利诺斯大学芝加哥分校教授William F.Mieler,英国NHS摩菲眼科医院教授Sobha Sivaprasad,英国贝尔法斯特女王大学教授Alan Stitt,美国加州大学-洛杉矶分校教授SriniVas R. Sadda……来自北美洲、南美洲、欧洲、亚洲,以及中国大陆与港澳台地区的300余位眼科专家、学者,以“线上+线下”相结合的形式,在多维度的学术碰撞中共探前沿技术、共解诊疗难题,致力为视网膜疾病诊疗提供“全球方案”!

院士领衔,行业翘楚齐聚

共启视网膜医学新篇章

11月22日上午8时许,在位于湖南长沙的爱尔眼科大厦国际会议中心内,现场座无虚席。

一场荟聚全球前沿视野,聚焦视网膜领域核心议题的学术盛宴——国际视网膜高峰论坛百人会(IRS100)·2025正式拉开帷幕。思想的火花在碰撞中正书写着视网膜医学的崭新篇章。

大会主席、爱尔眼科医院集团总院长唐仕波现场致欢迎辞

“IRS始终致力于成为全球视网膜领域的‘思想策源地’。”现场,大会主席、爱尔眼科医院集团总院长唐仕波回顾了IRS论坛二十二年的发展历程。他表示,IRS100·2025的改革创新是为进一步提升学术交流的深度与效率,推动科技成果向临床应用的高效转化,助力眼底病学科乃至眼科学的持续进步。

爱尔眼科医院集团全球总裁李力现场致辞

“我们从五湖四海汇聚长沙,带着对眼科事业的赤诚,共探视网膜医学的未来。”爱尔眼科医院集团全球总裁李力表示,IRS100·2025不仅是视网膜领域学术交流的重要平台,更是使命和责任的汇聚。他介绍,爱尔眼科作为大会主办方之一,自成立以来始终秉持“使所有人,无论贫穷富裕,都享有眼健康的权利”的使命,深耕视网膜疾病、眼底病等眼科核心领域,致力于为广大患者提供专业、优质的眼科诊疗服务。目前,爱尔眼科已在全球布局超900家眼科医疗机构,年门诊量超2200万人次,手术量逾150万台,其规模实力、诊疗实力为搭建国际化学术平台、推动行业发展奠定了坚实基础。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士杨雄里现场致辞

中国科学院院士、发展中国家科学院院士杨雄里在致辞中呼吁,唯有通过国际合作与基础研究突破,才能实现视网膜疾病诊疗水平的飞跃,希望全球眼科同仁加强协作,以科技创新守护人类光明。

聚焦视网膜领域前沿

科研+临床融合创新

从遗传性致盲眼病的致病机制解析,到儿童眼内恶性肿瘤的规范化治疗;从遗传图谱绘制,到干细胞转化技术突破;从创新手术术式研发,到基础医学机制创新……视网膜疾病的前沿研究、临床突破和技术革新,是IRS100·2025聚焦的重点。

会上,多位视网膜领域的知名专家带来了多维度、跨领域的最新研究成果——这些研究既立足临床痛点,又深耕基础机制,更推动技术转化,为视网膜疾病的早期诊断、精准治疗与预后改善提供了重要支撑。

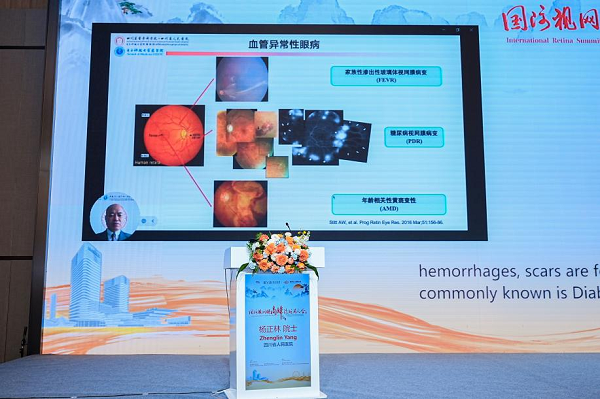

杨正林,《家族性渗出性玻璃体视网膜病变的致病机制》

在中国科学院院士杨正林看来,家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)是一类由视网膜血管缺血缺氧导致的严重遗传性致盲眼病,是小儿失明的主要原因之一。其团队采用全外显子组测序技术,在Cadherin/catenin信号通路(CTNNA1和CTNND1)等多个信号通路中鉴定出FEVR新致病基因,扩宽了该疾病的致病基因谱和突变谱,并通过构建基因编辑小鼠模型和功能实验,证实了多种信号通路失活异常激活均可导致FEVR的发生,为疾病的早期诊断和靶向治疗提供了新靶点。

范先群,《视网膜母细胞瘤多中心临床研究》

中国工程院院士范先群提到,视网膜母细胞瘤是儿童眼内最常见的恶性肿瘤,95%发生于3岁以下婴幼儿,但眼球摘除联合外放射治疗、全身静脉化疗等传统方案存在高致残率、高复发率等问题。不过,其团队通过多中心、前瞻性临床研究,探索出了更有效的治疗方案,能降低复发率和眼球摘除率,减少毒副作用,改善患儿的视力和生存预后,为儿童眼内恶性肿瘤的规范化治疗提供科学依据。

彭智培,《视网膜疾病遗传机制研究:从常见病到罕见病》

香港中文大学眼科与视觉科学教授彭智培在学术演讲中指出,常见的视网膜疾病如年龄相关性黄斑变性、糖尿病视网膜病变等,都具有复杂的多基因遗传基础,而罕见视网膜疾病以单基因遗传病为主,现已发现超350种单基因遗传性视网膜病变。如今,全基因组关联分析、外显子组测序等高通量技术可助力发现大量视网膜疾病相关基因,多基因风险评分可预测常见视网膜疾病的发病与进展,单基因遗传病的细胞与基因治疗也取得显著进展,这为精准治疗奠定了基础。

徐国彤,《基于干细胞的视网膜变性细胞药物的转化研究》

近年来,ESC和iPSC衍生的RPE细胞及多种其他细胞被用于治疗AMD并显示出了良好的安全性,但疗效远不理想且费用过高。

为攻克这两个痛点,同济大学特聘教授、新生院济人学堂执行院长徐国彤及其团队在RCS大鼠中比较了不同分化阶段的RPEC,并筛选出疗效最优的幼稚型RPE细胞(iPSC-nRPEC),发现它在动物模型中对视网膜结构和功能的保护作用显著优于成熟RPEC。另外,建立的高效iPSC分化为nRPEC的方法,可大幅缩短生产周期、降低成本并改善可及性。

SriniVas R.Sadda,《视网膜代谢与功能成像:眼科新前沿》

会上,美国加州大学-洛杉矶分校教授SriniVas R.Sadda介绍了高分辨率OCT、光谱成像、荧光寿命成像等新兴技术在眼科临床的创新应用,这些技术能够对眼睛不同组织和代谢物进行精确成像,揭示了氧合与脱氧血红蛋白、线粒体状态等关键信息,为年龄相关的黄斑变性、糖尿病视网膜病变等疾病提供新的诊断视角。

赖旗俊,《通过创新“IPS”手术预防高度近视性黄斑手术中的黄斑裂孔形成及视神经纤维层分离的发生》

中国台湾新北市土城医院院长赖旗俊在报告中介绍了一种创新性“IPS”术式。其融合了黄斑中心凹免损伤的内界膜剥离复位术与内界膜转瓣技术,在高风险近视性黄斑牵引病变患者中,展现出预防全层黄斑裂孔及减少视神经纤维层分离(DON-FL)的潜力。

张嘉漪,《工程化光能视紫红质为线粒体供能》

上海复旦大学脑功能与脑疾病全国重点实验室副主任、脑科学研究院副院长张嘉漪及其团队构建了一种光敏、靶向线粒体的质子泵视紫红质(mt-EcGAPR),可产生高效质子动力势(pmf)来促进ATP合成,同时在应激条件下减轻活性氧(ROS)的产生并减少DNA双链断裂(DSB)。经证实,环境光激活mt-EcGAPR能显著提高ATP生成、抑制ROS积累、保护视网膜神经节细胞(RGC)免于退化,最终改善小鼠青光眼的视力。

着力破解诊疗难题

“实战”经验精准赋能

糖尿病视网膜病变等视网膜疾病,正以高致盲风险威胁全球视力健康。在IRS100·2025,多位专家分享了常见及疑难视网膜疾病的诊疗经验、手术技巧,并从药物安全、病理解析等维度,带来了兼具广度与深度的学术成果,为临床医师提供了丰富的“实战”经验。

William F.Mieler,《全身性药物对视网膜功能的影响(包括羟氯喹的新监测指南)》

美国伊利诺斯大学芝加哥分校教授William F.Mieler在作学术演讲时,系统回顾了可导致不同类型视网膜毒性的全身用药、特定眼内注射药物及违禁药物,展示了视网膜色素上皮破坏、视网膜血管阻塞、黄斑囊样水肿等各类毒性反应的临床实例,深入探讨了新型化疗与免疫药物的视网膜影响,并分析其作用机制及预防与治疗策略,为临床合理用药及毒性监测提供了权威指导。

Sobha Sivaprasad,《糖尿病视网膜病变管理中的全球差异》

英国NHS摩菲眼科医院教授Sobha Sivaprasad则介绍了不同地区的管理模式与实践经验,这为全球糖尿病视网膜病变的规范化防治,以及制定个性化的筛查和治疗策略提供了参考。

Alan Stitt,《理解糖尿病视网膜病变中的神经炎症通路》

英国贝尔法斯特女王大学教授Alan Stitt详细解析了糖尿病视网膜病变(DRD)中血管和神经元退化的分子病理学基础,讨论了与DRD相关的重要细胞和分子致病机制,强调了在DRD进展至不可逆视网膜结构损伤前进行早期干预的可能性和重要性,为开发新型优化干预手段提供了理论基础。

唐仕波,《靶向ZBP1介导的泛凋亡:视网膜色素变性防治的新策略》

视网膜色素变性是眼科难治性疾病,发病机制复杂。爱尔眼科医院集团总院长唐仕波及其团队通过利用经典视网膜色素变性小鼠模型,研究ZBP1对rd10小鼠形态及功能的影响,证实了ZBP1介导的泛凋亡可能是光感受器退变的新驱动因素。另经研究结果表明,靶向ZBP1/泛凋亡轴能提供结构与功能保护,为视网膜色素变性的治疗开辟了新途径。

颜华,《PPV术后复发性视网膜脱离的治疗》

天津医科大学党委书记颜华指出,视网膜脱离复发是PPV术后常见的严重并发症,需要重点关注其致病原因。“通常,手术失败的原因主要包括视网膜前膜与视网膜下增生性膜清除不彻底、视网膜切除术或切开术操作不当,以及玻璃体牵引未完全解除且残留病理性玻璃体。”对此,他详细介绍了PPV术后复发性视网膜脱离的治疗手术方法。

李涛,《微创PPV治疗重度NPDR的初步探索研究》

中山眼科中心副主任(副院长)李涛在会上提出了微创PPV清除病变玻璃体的新思路。“我们通过RCT研究对比25G PPV与PRP治疗重度NPDR的安全性及有效性,经随访1年发现,两者均显著降低重度NPDR进展率,但PPV组周边视野损害更小、新发或加重糖尿病黄斑水肿(DME)的趋势更低,且安全性良好。这表明,微创PPV有望成为兼顾疗效与生活质量的重度NPDR治疗新选择。”

共享全球眼科智慧

守护人类光明未来

作为具有国际高度的学术盛会,IRS100·2025设置基础研究、眼底内科、眼底外科、未来眼科四大议题,覆盖从基础研究到临床诊疗、从基因治疗到AI辅助诊断的最新突破。

会上,200多位专家、学者围绕视网膜疾病的前沿研究、临床突破、技术革新及成果转化等方面开展主持点评、学术演讲、专题研讨、疑难病例分享等多维度交流,以专业严谨的态度推动着视网膜医学的协同发展,也为解决视网膜疾病诊疗中的关键难题提供了新思路、新方案,对全球眼底病学科乃至眼科学的发展具有重要意义。

当前,医学科技飞速发展,多学科交叉融合为视网膜疾病诊疗带来前所未有的机遇,视网膜疾病的研究与治疗也迎来关键突破期。

长年来,爱尔眼科坚持以“创新驱动·科技爱尔”为核心战略,积极推动AI辅助诊断、基因治疗、手术机器人等前沿技术的临床应用,在黄斑病变、糖尿病视网膜病变等复杂疾病的诊疗中,不断探索个性化且精准的解决方案,努力为更多人守护光明。

“希望大会能促进全球视网膜领域的科研合作、技术共享与人才共育,共建开放、协同、可持续的眼健康生态。”在爱尔眼科医院集团全球总裁李力的长远规划里,爱尔眼科将持续加强人才梯队建设,促进青年医生与国际专家的交流;积极构建“医教研产投”一体化平台,推动科研向临床的高效转化;不断探索以患者为中心的全病程患者管理模式,构建覆盖“预防、保健、诊断、治疗、康复”的患者全生命周期眼健康服务体系。同时,依托诸如IRS100·2025的国际学术交流平台,继续以“共享全球眼科智慧”为目标,着力推动视网膜疾病诊疗技术的变革与发展,为全球眼健康事业贡献力量。(通讯员 陈炜)

版权与免责声明:

① 本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。

② 如涉及作品内容、版权等问题,请及时联系我们QQ:211544606,我们会在第一时间给予删除。

- 最新文章

- 图片新闻